英語の学習開始後6年で脳活動は省エネ化する。

1964年生まれ。92年、東京大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。ハーバード大学医学部リサーチフェローなどを経て、現在は東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は言語脳科学。

実験対象者は、「文法課題」「スペリング課題」の画像を映し出すゴーグルをつけて中に入る。

機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、脳内の神経活動にともなう血流の変化を測定し、画像化する方法である。これを使うと、実験対象者をまったく傷つけることなく、外部から脳活動を観察することができる。

酒井邦嘉・東京大学大学院総合文化研究科准教授の研究チームは、fMRIを用いた実験を行い、外国語としての英語力に密接に関係する脳の部位の特定に成功した。

この成果は、戦略的創造研究推進事業CRESTの研究領域「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」の研究課題「言語の脳機能に基づく獲得メカニズムの解明」によるものだ。

今回の研究について、酒井准教授は次のように語る。

「外国語として英語を学ぶときに、すぐに身につく人もいれば、何年やってもなかなか身につかない人もいます。母語である日本語の獲得にはほとんど個人差がないのに、外国語の獲得には個人差がとても大きいというのは、脳に原因があると考えられます。そこで、学習者一人ひとりの脳の活動を調べれば、この個人差にかかわる脳の部位を特定できるのではないかと考えたのです」

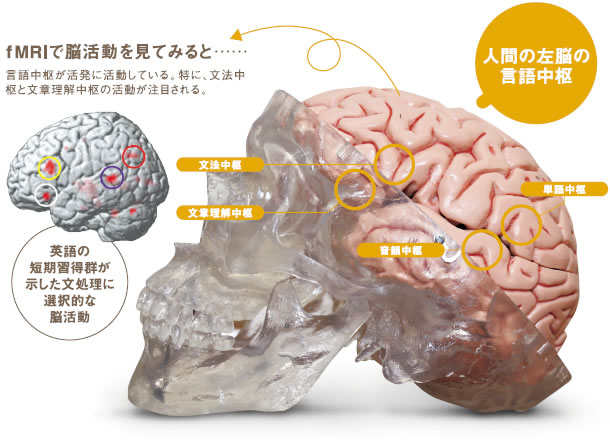

これまでに、酒井准教授の研究チームでは、中学校から英語の学習を始めた場合、大学生になるまでの6年で英語が定着するにつれ、左脳にある「文法中枢」と呼ばれる部位(下の写真参照)の活動が、最初は活発だったものが、だんだん節約される(省エネ化する)ように変化することを明らかにしていた(下段落下段図参照)。

これを踏まえて、今回の研究は、英語の学習を開始する年齢が違っても、同じように「文法中枢」の活動に変化がみられるかを確かめようと試みたものだ。

その結果、学習開始の年齢の違いにかかわらず、学習開始後6年を境にして、「文法中枢」の活動が省エネ型の方向に変化することがわかった。

英語獲得の個人差に関係する「文法中枢」と「文章理解中枢」。

学習開始直後は、文法中枢の活動が急激に上昇していく。その後、活動量は維持され、学習開始後6年を境にして、節約される方向に向かう。

今回の研究では、東京大学教育学部附属中等教育学校と加藤学園暁秀高等学校・中等学校の協力を得て、30人の中高生が実験に参加した。参加者は、中学校から英語の学習を始めた、学習5年未満の「短期習得群」と、小学校から英語の学習を始めた、学習6年以上の「長期習得群」の2群に分けられた。両群の違いは英語の習得期間だけで、平均成績・年齢など、その他の条件は、ほぼ同じになるように調整された。

実験は、この両群の中高生に対して、文法的に正しい英文かを判断する「文法課題」(例えば、「Do

you often meet Mary?」「Yes, I often

meet.」という文章を見て、文法的に正しいかどうかを6秒以内に答える、というテストを一定時間繰り返して行う)と、文中のスペリングの正誤を同様に答える「スペリング課題」の2つの課題を与え、それぞれの課題に取り組んでいるときの脳活動をfMRIで計測することで行われた。

実際にこの研究で注目するのは、「文法課題」に取り組んでいるときに選択的に働く脳の部位の活動である。酒井准教授は、言語のなかで大きな要素を占めているのは文法だと考えるからだ。

それではなぜ、「スペリング課題」を行ったのだろうか。じつは、どのような課題であっても脳のさまざまな言語中枢は活動している。そのため、「文法課題」に取り組む脳活動の画像を見るだけでは、文法に関係する脳の部位がどこであるかを特定することはできない。そこで、「文法課題」に取り組む脳活動から、「スペリング課題」に取り組む脳活動を差し引くことで、文法に関係する脳の部位を抽出することができるというわけである。

実験の結果、「文法中枢」が成績との相関を示し、「文章理解中枢」と呼ばれる部位(上の写真参照)が、答えを出すまでの反応時間との相関を示した。それ以外の部位に選択的な相関関係は見られなかったことから、英語の熟達は、この2つの脳部位の複合的な機能変化によって担われていることが示されたのである。では、具体的にはどのような機能変化なのだろうか。

右上の図は、短期習得群と長期習得群それぞれの「文法課題」における「文法中枢」の活動と成績の関係である。縦軸に活動量、横軸に成績をとっている。

図を見て明らかなように、短期習得群では、成績が高いほど「文法中枢」の活動が活発に行われ、逆に長期習得群では成績が高いほど活動が少なくなっている。つまり、英語に熟達するほど「文法中枢」が効率よく使われるようになるという機能変化が起きるのである。

「最近、脳を活性化させると良いというようなことが世間でよく言われていますが、本当に熟達すれば脳の活動はむしろ少なくなります。脳が活性化しないことが熟達度を反映しているんですね」と、酒井准教授は言う。

一方、「文章理解中枢」と反応時間との関係に関する実験結果は、当初は予想していなかったことだった。論文作成途中で、反応時間と関係する脳部位を検証したところ、わかってきたものだそうだ。それによれば、短期習得群では反応時間が長いほど活動が活発化しており、長期習得群では逆に反応時間が短いほど活動が活発になることがわかった。英語に熟達するほど短い時間で文法中枢を活発にはたらかせることができるという機能変化が起きるのである。

この実験結果だけを安易に見ると、「文法中枢」の効率化は、小学校から英語学習を始めたからこそ、6年経って成立するのでは? やはり、学習開始時期が重要なのでは? という疑問も出てくる。しかし、前述したように、中学校から英語を始めて大学までの6年間でも、「文法中枢」の効率化は明らかにされているのだ。つまり、学習開始時期が早いか遅いかは、英語の熟達に決定的な影響はなく、6年以上英語を学習することの重要性が示唆されるのである。無論この結果は、英語の早期教育を否定するということではない。当たり前のことだが、早く始めるほど学習期間が長くなるので、メリットはある。また、6年学習すれば必ず英語が熟達し、脳活動に変化が生まれるわけでもない。これには「6年間一生懸命やる」という条件がつく。

研究成果の意義と今後の可能性。

今回の研究成果として大きいのは、英語の熟達に関する個人差を、「文法中枢」と「文章理解中枢」のはたらきから、目に見えるかたちで定量的に測定できることが示されたことにある。

この研究の今後の展開として、以下の3つの可能性が見えてくる。

第1の可能性は、この結果を発展させて、人間が言語をどのように獲得していくのかというメカニズムの解明が、さらに進むことへの期待だ。

第2は、語学教育の改善への期待。学習の到達度を脳のはたらきの計測値として見ることができるので、教育方法を客観的に評価できる。したがって、より効率的な教育方法を選択することができるようになると考えられるのだ。また、なかなか語学の成績が上がらなくても、脳活動の変化が自分に起きていることがわかれば、もっとがんばってやってみようという、英語学習のモチベーションにつなげることができる。さらに、個人の向き不向きも、その人の脳活動からある程度予測することができるので、その人に合った、個性を伸ばすような学習方法を選択することができるようになるかもしれないのだ。

第3には、言語障害の機能回復への応用が考えられている。言語回復の過程において、脳活動がどのように変化するかがわかれば、より効率的なリハビリテーションへの知見が得られると考えられるのだ。

このように、言語獲得機構が科学的に解明されたことは、今後、大きな社会的意義につながると期待されている。