研究紹介 〜文法処理の脳機構〜

酒 井 邦 嘉

言語は、脳におけるもっとも高次の情報処理システムである。われわれが母語を用いて発話したり、他者の発話を理解したりするときには、「普遍文法」に基づく言語情報処理を、無意識のレベルでおこなっていると考えられる。言語学では、この普遍文法の候補として、さまざまな言語のデータを普遍的に説明することができる理論が提出されてきた。しかしながら、これらの理論が、脳の認知機能の一部として支持され得るかどうかは、まだよくわかっていない。普遍文法の計算原理が、実際に脳のどのようなシステムによって実現されているか、という問題を解き明かしていきたい。

顕微鏡の発明が細胞生物学を生みだし、遺伝子工学の技術が分子生物学の発展をもたらしたように、無侵襲的に脳機能を計測する技術こそが、認知脳科学の発展の鍵である。機能的磁気共鳴映像法(fMRI)は、現在もっとも有力な脳機能イメージングの技術であり、放射性物質を使わないので、同じ被験者で繰り返し計測を行って再現性が確認できる。私は、1993年より日立製作所中央研究所の技術協力を得て、fMRIによる実験を進めてきた。1997年からは、

日立製作所が世界に先駆けて開発した、光トポグラフィ装置(http://www.hitachi-medical.co.jp/opt/)の国産第1号機を導入して、近赤外光による脳機能イメージングを行っている。また、2000年に経頭蓋的磁気刺激法(TMS)を導入して、脳活動と言語処理の因果関係を調べてきた。

私の研究室では、普遍文法の機能分化と機能局在を明らかにするための研究パラダイムを開発して、言語の脳機能イメージングの研究を行っている。言語学と心理学を中心に据えて、脳機能イメージングの生理学的手法を用い、将来的にはさらに神経回路網モデルの物理・工学的手法を融合させて、脳における言語情報処理の基本原理を明らかにしたいと考えている。

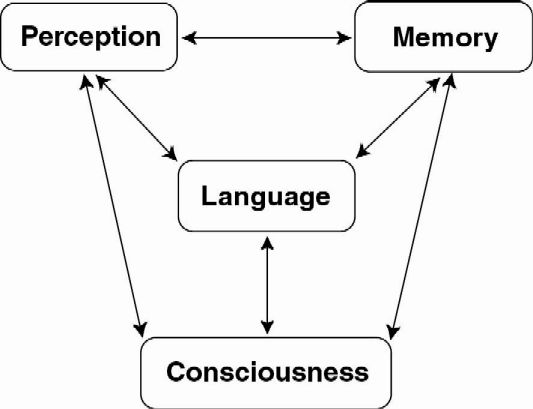

心を「知覚−記憶−意識の総体」であると定義した上で、言語は、知覚・記憶・意識の各モジュールから独立したモジュールであると私は考える(図1)。

|

| 図1.言語とその他の認知機能のモジュール構造。 |

この言語モジュールの独立性は、言語機能の特異的な障害である、失語症の存在によって裏付けられており、脳における言語の機能局在に対応する。一方で、言語は、知覚・記憶・意識の認知機能と密接に結びついている。外界からの言語情報は、音声の聴覚入力や文字・手話の視覚入力を通して知覚されるものであり、音素の時系列として符号化される。この音素の音韻処理の結果は、すでに長期的に記憶されている情報に基づいて、単語の意味表現として認識される。また、単語だけではなく文として理解や発話を行うには、文法の知識に基づく統語処理が必要となる。統語処理が一般的な記憶処理と独立していることは、行動実験や最近の脳研究によって明らかにされつつある。さらに、意識のある状態では、たえず言語を用いて、心の中で考えたり考えたことを外界に表現したりしている。その一方で、少なくとも母国語に関する限り、統語処理そのものが意識に上ることはない。「聞く、話す、読む、書く」といった言語機能は、知覚・記憶・意識の各モジュールと相互作用する形で、脳のシステムに組み込まれている。

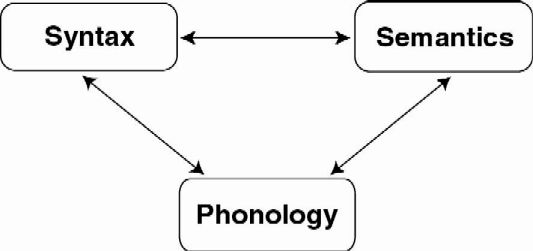

このように、言語は複合した情報処理から成り立っているので、言語のシステム自体に内部モジュール構造を考える必要がある。チョムスキーを中心とする言語学の理論では、人間の言語能力を、言語知識の異なる要素に対応したモジュールに分けている。その主要なものとして、統語論(syntax)・意味論(semantics)・音韻論(phonology)の3つのモジュールが言語システムを構成すると考えられる(図2)。

|

| 図2.言語の内部モジュール構造。 |

これらのモジュール間には、密接な相互作用が存在する。統語処理に基づいて文の意味が理解できるわけであり、単語の意味に基づいて構文が決まることもある。統語的知識である人称・数・格・時制などによって音韻が変化するのは、多くの言語に共通した現象であり、これによって意味も規定される。従って、言語システムの理解には、これらのモジュール間の情報の流れを明らかにすることが重要である。言語システムの各モジュールが、大脳皮質にある複数の言語野とどのように対応するかを調べることは、脳における言語のメカニズムを明らかにするための第一歩である。

1861年にブローカが発話の障害を報告して以来、言語障害の症例がこれまで数多く蓄積されてきた。これらの研究によって明らかになった、大脳皮質の言語野とは、左脳の前頭葉にあるブローカ野、側頭葉のウェルニッケ野、側頭葉から頭頂葉にかけて広がる角回・縁上回である。ブローカ野とその周辺が損傷を受けると、話をすることが思うようにできなくなる。また、発話される文から文法的な要素が抜けてしまう現象が知られており、「失文法」と呼ばれている。ドイツのクライスト(1930年代)やアメリカのゲシュビント(1960年代)は、失文法の原因がブローカ野を含む前頭葉の損傷であることを主張したが、この考えに異論を唱える研究者が多数現れて、論争が続けられてきた。

1980年代になって、文中に文法的な間違いがあるときに、脳波に一定の乱れが生ずることが報告された。しかし、脳波の技術では、脳のどこから信号が出ているのかを決めることができない。ポジトロン断層撮影法(PET)やfMRIといった脳機能イメージングの技術によって、さまざまな言語課題でブローカ野の活動が観察されるようになったが、その大半は単語の音韻処理などに関する課題であったために、ブローカ野の機能は依然としてよくわからなかった。文を刺激として用いた研究でも、複雑な文にすればするほど言語野の活動が強くなることを示したのにとどまっていたので、一般的な認知処理の負荷が言語野の活動を一様に高めたという可能性が残る。1999年になって、文法処理と意味処理を対比したfMRIの実験が、アメリカの2つのグループから報告され、ブローカ野が主として文法処理に関わるという主張が現れた。しかしながら、どちらの実験でも、文を処理するときに文法処理と意味処理の両方が使われており、両者が分離できているとは言い難い。また、2つの条件で異なる文のセットを使っていたり、明示的な文法判断がなされていなかったりして、実験条件の統制という点で疑問が残る結果であった。

2000年にアメリカ科学アカデミー紀要(Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 6150-6154

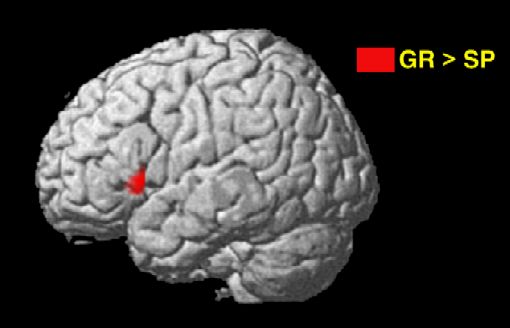

)へ発表した、マサチューセッツ工科大学・言語哲学科と私の研究室の合同プロジェクトでは、文法を使ってことばを理解するときに働く脳の部分が、fMRIによって明らかになった。実験では、英語を母語とする被験者に、英語の文を視覚的に提示して、文法的な語順の間違いがいくつあるかを判断させた。次に、全く同じ英語の文を用いて、スペリングの間違いがいくつあるかを判断してもらった。この実験の新しい点は、文の語順の間違いを見つける文法条件と、文の綴りの間違いを見つけるスペリング条件とを比較することで、単に何かの間違いを見つける処理ではなく、文法的な判断にかかわるプロセスを明らかにしたことである。文法条件とスペリング条件では全く同じ文を使っているので、言語野の活動の差は、文法の間違いを見つけるメカニズムを表していると結論できる。この課題を行っているときに、脳の局所的な活動を測った結果、文法的な間違いを含む文は、スペリングの間違いを含む文よりも強い活動を、大脳皮質の各言語野に引き起こすことが明らかになった。また、この2条件での皮質活動の差は、ウェルニッケ野や角回・縁上回よりも、ブローカ野の方がはるかに大きかった。この事実から、文法の処理は、言語野の活動を一様に高めるのではなく、主としてブローカ野の活動を必要としていることがわかる。文法条件とスペリング条件を直接比較すると、左脳のブローカ野でのみ、活動の差が観察された(図3)。

|

図3.文法処理の機能局在。

文法条件(GR)の方がスペリング条件(SP)より大きな活動を引き起こしたのは、左脳のブローカ野(下前頭回)であった。 |

以上の結果は、ブローカ野が文法処理に特化していることを示す直接的な証拠であり、脳における言語知識のモジュールの存在を示唆している。

2001年9月より始まったヒューマン・フロンティア(HFSP)のプロジェクトでは、メリーランド大学のコリン・フィリップスおよびディビッド・ペッペルと、私の研究室による国際共同チームで、文法処理の脳機構をさらに明らかにすることを目的としている。特に、有限の言語知識から無限の文を生成するメカニズムの解明を目標として、単語間の可能な組合せを長期的に保持するシステムと、文生成のために単語間の特定の組合せを一時的に保持するシステムを、脳機能イメージングの手法により解析する。さらにこの2つのシステムを結びつけて、文の構造的な関係を見つけたり文法的なチェックをしたりするメカニズムがあると考えられる。そこで、語順が大きく異なる日本語と英語の文処理の比較により、両者の言語処理の共通性がどのような神経基盤によって担われているかに着目して、文法構造の普遍性を明らかにしていきたい。

得られた成果は、脳の損傷部位と言語機能の関係を明らかにする手がかりを与えるだけでなく、痴呆などの精神障害と言語障害の関係を知る上でも役立つと期待される。また、文法の処理が脳の機能として独立しているという発見によって、「言語の働きは、一般的な記憶や学習では説明できないユニークなシステムである」という言語学の主張が裏付けられたことになる。そのような意味で、本研究は脳科学から言語学への橋渡しとなる先駆的なアプローチとして期待される。